Über eine Linie und zwei Punkte

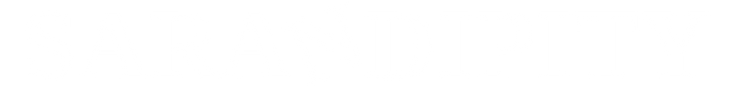

Es war einer dieser Nachmittage, die scheinbar unscheinbar beginnen. Ein Klassenzimmer mit zwölf Erst- und Zweitklässlern, eine Schultafel, ein Stück Kreide. Die Kinder der Starken-Köpfe-AG, voller Energie und doch mit der typischen Nachmittagsmüdigkeit, warteten auf die nächste Aufgabe. Nachdem wir mehrere Wochen viel über uns selbst erforscht haben, über unsere Wünsche, Werkzeuge für ein gesundes Miteinander und Ressourcen gesprochen hatten, nahm ich heute ein Stück Kreide und zog eine Linie quer über die Tafel. An einem Ende schrieb ich das Wort aktiv und auf der anderen Seite ruhig.

„Stellt euch vor, ihr seid ganz alleine. Da, wo ihr gerne seid. Mach einen dicken Punkt dort, wo ihr euch seht. Auf welcher Seite fühlt ihr euch wohl?”

Ich bettete das, was ich unter “wohlfühlen” meinte, in kleine Fragen und Ideen. Manche griffen sofort nach dem Kreidestück, andere schauten sich um, ob es wohl eine richtige Antwort gab. Schon in dieser ersten Bewegung, in diesem Zögern oder Zugreifen, offenbarte sich etwas: Wir stehen selten einfach nur da, wir stehen immer schon im Blick der anderen. Selbst dort, wo wir uns „alleine“ verorten, haben wir das Publikum im Hinterkopf.

Die ersten Punkte auf der Linie waren verstreut. Einige markierten sich ganz links: ruhig, introvertiert, fast unsichtbar. Andere ganz rechts: lebhaft, sprudelnd, wie ein nicht zu stoppender Wasserhahn. Dazwischen eine kleine Wolke von Kreidepunkten. Die Linie, die so leer begonnen hatte, füllte sich mit Geschichten, Biographien, Temperamenten. Aber das eigentlich Spannende kam erst, als ich die zweite Frage stellte: „Und wo seht ihr euch, wenn ihr in Gesellschaft seid?“

Neue Punkte kamen hinzu. Manche verschoben sich nach rechts, als wollten sie sagen: „Alleine bin ich eher still, aber wenn andere da sind, werde ich lebendig.“ Andere verschoben sich nach links: „Eigentlich habe ich viel Energie, aber in Gruppen fahre ich herunter, halte mich zurück.“ Wieder andere markierten fast dieselbe Stelle, als wollten sie beweisen, dass sie „authentisch“ sind, egal in welchem Kontext.

Und genau in diesem Moment, an dieser unscheinbaren Tafel mit ihren Kreidepunkten, zeigte sich ein Lehrstück menschlicher Existenz: Wir sind nie nur ein Punkt. Wir sind Bewegungen, Verschiebungen, Relationen. Das Ich ist nicht statisch, sondern oszilliert.

Das Ich im Blick des Anderen

Žižek würde an dieser Stelle vermutlich ein schiefes Grinsen aufsetzen und sagen: „Das Subjekt existiert nicht ohne den Blick des Anderen.“ Und er hätte recht. Schon Lacan hat uns gelehrt, dass das Ich sich im Spiegel des Anderen formt. Wir erkennen uns, indem wir sehen, wie wir gesehen werden. Der Punkt auf der Linie sagt nicht nur: „So bin ich.“ Er sagt gleichzeitig: „So werde ich gerne gesehen.“

Diese Doppelbewegung macht unser Leben kompliziert und zugleich faszinierend. Denn es bedeutet, dass Authentizität keine reine Innenkategorie ist. Sie entsteht immer im Wechselspiel: zwischen innerem Empfinden und äußerem Spiegel. Wer behauptet, ganz „bei sich“ zu sein, übersieht, dass dieses Bei-sich-Sein erst Sinn ergibt, weil es ein Gegenüber gibt, das es wahrnimmt.

In der AG konnten wir das spielerisch und in aller Klarheit anzeichnen. Die Kinder waren ehrlich genug, ihre Verschiebungen sichtbar zu machen. Erwachsene kaschieren das oft besser. Wir sagen Dinge wie „Ich bin halt so“, “ein Ja zu mir!”, “Grenzen setzen.”,während wir längst gelernt haben, uns je nach Kontext zu modulieren. Im Bewerbungsgespräch, im Freundeskreis, beim ersten Date, im Elternhaus – überall setzen wir Punkte auf Linien, oft unbewusst.

Der Hunger nach Validierung

Noch etwas fiel mir auf: Die Kinder warfen verstohlene Blicke auf die Punkte der anderen. Kaum jemand markierte seine Position völlig frei. Wir wollen nicht nur wissen, wo wir stehen – wir wollen auch wissen, ob wir richtig stehen. Validierung ist kein Bonus, sie ist Grundbedingung.

Früher geschah diese Validierung im kleinen Kreis: Familie, Dorf, Nachbarschaft. Heute passiert sie zunehmend in virtuellen Räumen. Likes, Herzchen, Views sind nichts anderes als digitale Kreidepunkte auf einer unsichtbaren Linie. Wir markieren uns selbst – und warten darauf, dass andere es sehen. Wir vergleichen, verschieben, löschen, setzen neu.

Das Tragische daran ist, dass wir glauben, diese Validierung könne jemals endgültig sein. Aber das Leben kennt keine reine, unbeschriebene Tafel mit einer eindimensionalen Linie. Jede Markierung trägt die Spur der vorherigen in sich. Selbst wenn wir den Punkt wegwischen, bleibt ein Schatten, ein Abrieb, eine Erinnerung. Unser Körper kennt die ganze Geschichte, nicht nur die gerade präsentierte.

Zwischenräume

Und doch, gerade in diesen Verschiebungen, entsteht etwas Neues. Zwischen dem Punkt, den ich alleine gesetzt habe, und dem Punkt, den ich in Gesellschaft setze, liegt ein Zwischenraum. Ein Raum, der mehr ist als bloße Differenz.

In diesem Zwischenraum entsteht das eigentliche Leben. Dort verhandeln wir, wer wir sind. Dort geraten wir in Konflikt, dort lachen wir, dort zweifeln wir, dort wachsen wir. Es ist der Raum, in dem Sprache notwendig wird – weil wir erklären müssen, warum wir jetzt hier und nicht dort stehen. Es ist der Raum, in dem Beziehung beginnt.

Diese Zwischenräume sind unbequem. Sie lassen uns keine klare Identität. Alle Systeme unseres Körpers sind hier beteiligt. Aber gerade deshalb sind sie produktiv. Sie zwingen uns, kreativ zu werden, Geschichten zu erzählen, Bedeutungen auszuhandeln. Franca Parianen würde sagen: Es ist wie im Gehirn, wenn Synapsen neue Verbindungen suchen. Spannung ist kein Defekt, sondern Motor.

Sportliche Bedingungen im Zwischenraum

Vielleicht ist es wie im Sport. Ein Muskel wächst nicht, wenn er in Ruhe bleibt. Er wächst, wenn er belastet wird – in der Dehnung, im Widerstand.

Unsere Identität funktioniert ähnlich. Sie wächst nicht, wenn wir in einer Position verharren. Sie wächst, wenn wir verschoben werden, wenn wir den Widerstand und die Schwingung des Kontextes spüren. Ein Kind, das sich links markiert und in Gesellschaft plötzlich rechts, erlebt diese Dehnung hautnah. Und wer genau hinschaut, erkennt: Diese Verschiebung ist kein Verrat an Authentizität. Sie ist das Training des Selbst.

Was aber ebenso zu dieser Analogie gehört, ist, dass es beim Sport oder sportlichem Wettkampf auch immer einen Schlusspfiff gibt. Es lohnt sich also, in diesem Zwischenraum auch immer mal Abstand einzunehmen und die eigenen Punkte zu betrachten, damit zu spielen, seine neuronalen Reaktionen, die körperlichen Zustände, einmal abzuchecken: Ist meine Zurückhaltung Aushalten? Ist mein lautes Entertainment gefallen-wollen?

Der falsche Traum von Konsistenz

Wir leben in einer Kultur, die Konsistenz über alles stellt. Sei „du selbst“, heißt es. Aber was bedeutet das schon? Wenn „ich“ bedeutet, auf einer Linie immer denselben Punkt zu setzen, dann ist es eine Illusion. Wir sind keine Striche auf Papier, wir sind Wellenbewegungen.

Vielleicht ist es genau das, was uns so sehr in die Falle laufen lässt: der Versuch, unser Leben auf ein statisches Koordinatensystem zu bringen. Dabei ist das Eigentliche die Bewegung. So wie Wasser nie stillsteht, sondern ständig in Fluss ist. Ein Wassertropfen im Glas verschiebt die ganze Oberfläche, sobald er fällt. Genauso verschiebt jeder neue Kontext die Linie unseres Selbst.

Virtuelle Spiegelungen

Manchmal frage ich mich, ob soziale Medien uns diese Lektion lehren oder sie gerade verhindern. Einerseits machen sie Verschiebungen sichtbar: wir zeigen uns im Urlaub anders als im Büro, in Storys anders als in Posts. Andererseits erzwingen sie Konsistenz: Algorithmen lieben Wiedererkennbarkeit, Markenbildung, klare Profile.

Das Ergebnis: Wir leben in einer paradoxen Spannung. Einerseits wollen wir Verschiebung, Vielfalt, Spiel. Andererseits fürchten wir die Unübersichtlichkeit. Wir neigen dazu, diese Punkte für uns und im Kontext gezielt, als Mittel-zum-Zweck zu setzen. Und so entsteht die große Sehnsucht nach „Reset“. Aber das Leben kennt keinen Reset. Und so ist es vielleicht ein Versuch, das Leben selbst als Punkt auf die Linie zu setzen. Meistens um den Preis des eigenen Erleben.

Fazit: Leben in der Verschiebung

Wenn ich an die Tafel zurückdenke, sehe ich nicht mehr nur Kinderpunkte auf einer Skala. Ich sehe eine Lektion über das Menschsein. Wir sind Linien, die sich verschieben. Wir sind Punkte, die im Spiegel des Anderen oszillieren. Wir sind Geschichten, die sich zwischen den Markierungen entfalten.

Und vielleicht ist genau das die eigentliche Stärke: nicht darin, immer denselben Punkt zu setzen, sondern darin, die Bewegung zu ertragen. Zwischen ruhig und aktiv, zwischen allein und gemeinsam, zwischen mal aushalten, mal durchsetzen, zwischen Ich und Wir.

Das Leben ist keine Gerade. Es ist eine Serie von Kreidepunkten, die sich in unendliche Dimensionen verschieben und auf einer Linie mit zwei Punkten für dich eine Wahrheit hält – und genau darin liegt seine Schönheit.